明、清时期的《顺天府志》以及《宝坻县志》均记载了这样一位官员:“武德智,馆陶人,由乡进士令原武,有善政,以嘉靖十四年荐移知宝坻政,平事练民,有前武后武之称,犹汉代之呼大小冯君也……”

清光绪年间《顺天府志》记载的武德智

大概意思就是在明朝嘉靖十四年(1535年),以举人出身任河南省开封府原武县令的馆陶(时属山东省东昌府,今属河北省邯郸市)人武德智因为很有政绩,被举荐到北直隶顺天府宝坻县任知县。由于政务平实,处事干练,在民间他和前任武尚信一起就有了“前武后武”的美称,这是效仿汉代时先后担任西河上郡太守的冯野王、冯立兄弟俩,因为居官清廉公正,治绩优良,受到吏民赞美为“大冯君和小冯君”的说法,后来就以这个典故称誉家族中人相继为官并均有政绩者。

当然对于稍懂一些历史的人来说,难免会对武德智由原阳令调任宝坻知县会感到诧异,因为在古代县令和知县都是属于管辖一县的最高长官,只不过在不同的朝代称呼不同、级别不同罢了。县令最早出现于战国时期,而知县则是宋朝之后才出现的,它们的级别一般来说县令是正五品,知县为正七品,因此单从品级上看县令要大于知县。

那么武德智为何因为有“善政”却由县令调整为知县呢?这样不就相当于贬官了吗?

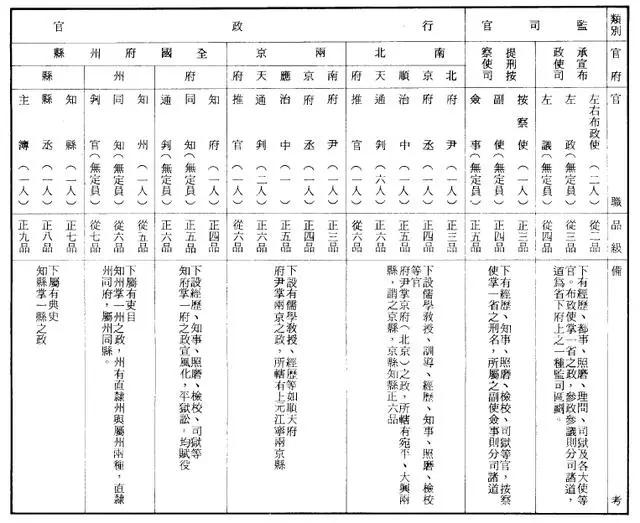

其实有这样的想法是毫无必要的,按照明朝的官制,在县一级是只有知县,而没有县令的。至于志书记载武德智原来是“令原武”,后来又“知宝坻政”,这两种说法的意思是一样的,想来应该就像书法作品里要避免重复字出现的道理一样吧,如果在同一篇文章里出现两次“知某某政”是不是显得就有些不太美观?所以在明朝把“县令”看成是“知县”也是没错的了。

明朝的行政管理体系及官员设置

那么武德智从原武荐移到宝坻担任知县,是对他有“善政”奖励吗?

当然是奖励了!在明朝时,原武和宝坻是无法相比的。

论地理位置及政治地位:

原武只是普通的一个县(1950年,原武县和阳武县合并成为原阳县),在明朝时期还时常受到黄河泛滥、改道的影响,在黄河中下游各地的志书上经常可以看到“河决原武”、“河决阳武黑阳山”的记载,作为决口发生地的百姓时刻面临水灾影响,生活贫困、挣扎在死亡线上,而官员们的精力则全部用来保障人民生命财产安全的方面,稍有不慎,如果因失职造成巨大损失,不只是丢官甚至要丢脑袋。

明朝的开封府原武县及黑阳山

而宝坻则不一样了,它属于北直隶顺天府,是真正的天子脚下,还没有各种自然灾害的影响,人民安居乐业,经济发达,有“畿东大邑”之称。到这里当官则不需要太过于关注民生,而可以把精力放在其他方面,如果干出成绩或者是能够“攀龙附凤”,飞黄腾达是可以在短时间内是可以实现的。

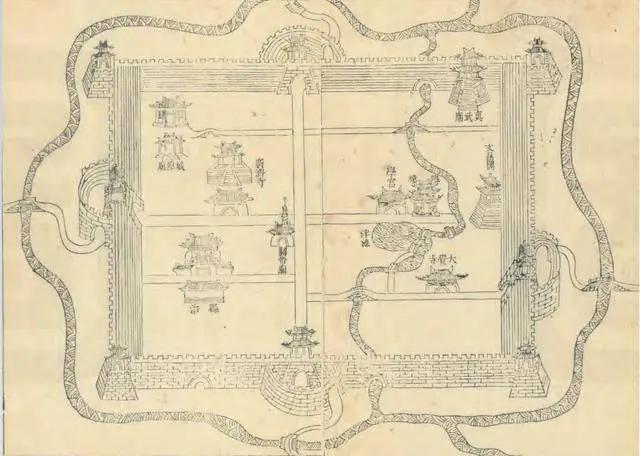

位于京畿之地的宝坻县

从面积人口等方面看

按形成于明末清初的《类书集成》的数据:

原武县,编户一十四里(按明清时编户为以一百十户为一里,有1540户,每户按5口人计算全县为5500人);县域东西广四十里,南北袤五十五里;县城城墙建于明洪武四年,先为土城,周四里九十八步,高二丈三尺,广二丈,池深一丈,阔二丈。直到崇祯十三年才改为砖城。

而宝坻县人口及面积要大得多:编户三十二里(参考原武县计算方法,全县为17600人;东西广八十里,南北袤一百七十五里;县城城墙先为土城,明弘治年间由武德智的前任、知县庄襗甃以砖石。周围六里,高三丈有奇,广一丈,池深一丈,阔一丈六尺。

因此,无论是在政治地位的“软实力”方面,还是在经济、人口等“硬实力”方面,武德智从原武到宝坻都算得上是“重用”了。

而武德智到了宝坻任上也没闲着,没有辜负朝廷对他的褒奖。

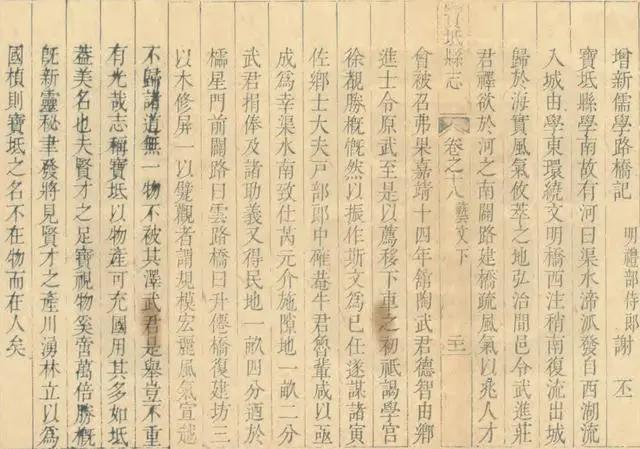

就像前面所说的他的前任、把土城改成砖城的知县庄襗在弘治年间想疏浚内河,并且还想:“于河之南辟路建桥,以汇地脉”,在河的南侧修路建桥,达到汇集地脉之气的目的,但是没有实现。自打那之后也没有官员再提及这件事情。等武德智上任后,在很短的时间内就在学宫的棂星门前开辟了一条道路,并命名为云路,取平步青云之意,还建了一座桥,命名为升迁桥,意味着县内考生平步青云之后就要升迁。由于汇集了气脉之气,此后的几年内县内文风果然越来越盛。因为治理教化有方,数年之后武德智被提拔为知州。

清乾隆年间《宝坻县志》中的宝坻县城

礼部侍郎谢丕为此还专门撰写了《增新儒学路桥记》,他称赞道:“武君之举岂不重有光哉”,武君的做法难道不重大、不是一件光荣的事吗?因为:“虽然宝坻物产丰富,但是栋梁之才的宝贵,与物产的宝贵相比要强只万倍?因为修了这条路建了这座桥,贤才的出现就会像河流奔涌、树木丛生一样层出不穷了”,到了那个时候宝坻的著名就“不在于物而在人矣”。

《增新儒学路桥记》部分内容

看看,武德智在原武因为有了“善政”才被荐移到宝坻,虽然说是到了京畿之地,算是“提拔重用”了,但还是“平级”调动。而在宝坻仅仅是修了一条路、架了一座桥,就升了知州,礼部侍郞还专门给他写了称赞的文章,之后的官路想来是越走越远的,这难道不就是京畿之县和普通之县最大的区别吗?

(更多好文 请加小编微信happy_happy_maomi)

|