克劳斯·诺米《Za Bakdaz: The Unfinished Opera》专辑封面,2009年(逝世后发行)

我们生活在一个意义和连接感缺失的时代,应运而生的视频成为了人皆依赖的精神补足品。人们在看与被看间辗转,在逃避与博取眼球间寻求快感,但这真的能弥合我们与世界的裂痕吗?人们该如何与一边伤害、一边保护自己的视频进行和解?

与时代的裂痕

1975年,著名波普艺术大师安迪·沃霍尔(Andy Warhol)在自传《安迪·沃霍尔的哲学》中写道:“我觉得我是想要变得更合群的,因为当我看到别的孩子们互诉苦楚,就感觉被孤立了。我无法成为让别人想倾诉的对象。”

安迪·沃霍尔《My Hustler and Beauty No.2 (极罕电影海报)》,胶版印刷、粉红色纸上蓝色墨水,27.9×21.6cm,1966年

那时的他感到孤独是人的枷锁,但事实上大多数人都无可避免地渴望与他人建立更多连接,当下更甚。2016年,英国红十字会调查出约有900万的国民感到孤独;美国更是把“孤独”列为一项流行病。目前最新关于幸福感的全球研究表明,人们的幸福感正在下降,而包括中国在内的亚洲地区相比其他国家要更加严重地感受到了来自金钱、社会地位、婚姻等的压力。

Nigel Van Wieck《Q Train》,1990年

在这个意义感和联结缺失的时代。社会竞争越发激烈,网络的发达将少数人“精致完美”的生活推送到每个人面前,提高了人们对生活的需求,但同时也加剧了焦虑。而随着传统的亲情、友情纽带被个体化的超大型都市冲散,人们生存的基点被抽离,感到渺小又迷茫。

爱德华·霍普《夜晚的窗户》,73.7×86.4cm,1928年

大卫·沃纳洛维奇《亚瑟·里博德在纽约》,1978-1979年

因此相比于个人,这种与时代脱节的迷惘成为了社会议题。而时隔百年,我们的现状却与沃霍尔所栖身的大都会产生了丝丝联系。两个时代的人们面对都市中空前的孤独感,都在求生般地找寻精神的补足品。

艺术家安迪·沃霍尔

1964年,沃霍尔找到了他的慰藉——录音机——并称之为“妻子”。因为这台小机器是可以让他暂时与人疏离,同时保持连接的媒介。而当下的我们找到了视频,不论是直播、短视频、电影、影视剧还是综艺,我们在看与被看间辗转寻求快感,似乎因此便不会再感到孤独。

为何看视频这么上瘾?

01. 嗜视性从人的本能来讲,注视这一行为本身就伴随着愉悦感,反之亦然。最初,弗洛伊德在《关于性的三篇散文》(Three Essays on Sexuality)中将这种嗜视性看作性冲动的一部分,其表象就是把他人当作“物件”并以猎奇、控制性的目光来注视。

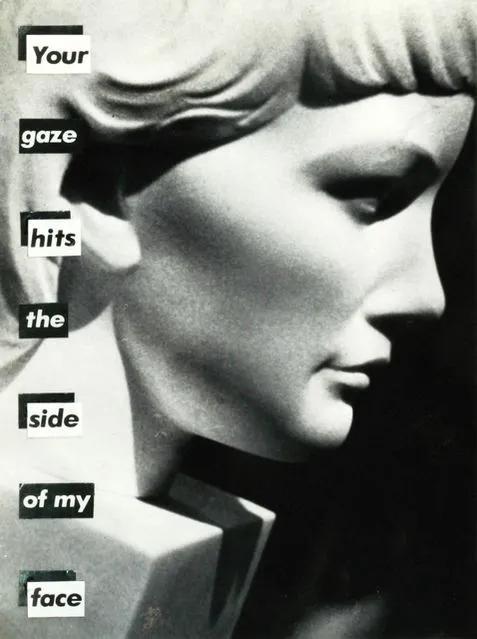

芭芭拉·克鲁格《你的目光打在我的侧颜》,47.9×39.1×4.4cm,1981年

电影史上的绝对经典《后窗》(Rear Window)就捕捉到了这背后的原理。影片中由詹姆斯·史都华(James Stewart)饰演的摄影记者意外摔断了腿并在家养伤,无聊之中就拿起镜头开始偷窥邻居,日渐入魔,而后脑补出了一场邻居杀妻大戏,最后真的卷入其中,命悬一线……

《后窗》电影剧照

《后窗》电影剧照

爱德华·霍普《纽约的房间》,73.7×86.4cm,1932年

而其中凸显“偷窥”行为的分镜就直接参考了艺术家爱德华·霍普(Edward Hopper)作品的构图。这位写实派绘画大师一贯以其画面中摄人心魄的视角和在私密中显露孤寂的人物而闻名,引得影视作品连连效仿。

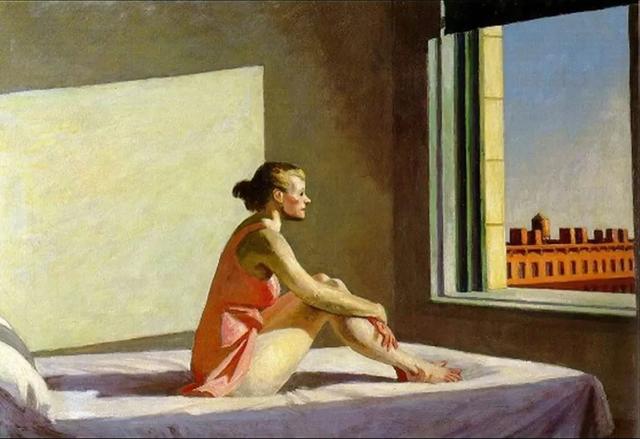

爱德华·霍普《晨光》,71.4×101.9cm,1952年

电影还原爱德华·霍普的《晨光》

02. 自我投射

除了满足了人们对“注视”的欲望,影像也进一步让注视的行为与观者的自我认知产生了羁绊。不管是在主流影视作品还是快手、抖音等社交小视频,甚至在时尚杂志中,人的长相和身体也是恒定的核心,牵连着叙事、空间、规模也都是拟人化的。

《后窗》电影结尾剧照

由此,在观看过程中,人们不禁就会把自己投射到屏幕中的角色上,弥补自身的缺点,短暂地获得完整的自我认知,这便极具快感。大型选秀节目《青春有你2》中各具特色的选手之所以受到了年轻女孩们的狂热追捧,其中就有这个原因。

《青春有你2》选手出道官宣图

回到安迪·沃霍尔的例子,他与“录音机妻子婚后合作”的第一个项目就是音频小说《a》,由他与角色碎片式的对话集合而成。沃霍尔反而故意放大了他语言表达上的缺陷,直白地传达了对语言本身的不信任性。由此,他自我认知的提升感并非来源于虚构的完美性,而是来源于对现实的撕裂与“自黑”。

然而当他在对话中遇到电影《My Hustler》里散发魅力、攻势十足的演员乔·坎贝尔(Joe Campbell)时,却被全面性地压倒,并在吱呀应对中显现出自己对亲密关系的渴望。

电影《My Hustler》中的乔·坎贝尔(左)

安迪·沃霍尔放大自己的“娘娘腔”,在“自黑”中寻求慰籍,却也不难看出一些电影角色对他行径的影响。

03. 脱离现实,想入非非

以上两种心理机制具有潜在的两极性:一种将自身抽离出来,对屏幕中的物化对象进行情色想象;另一种则意味着通过对角色的迷恋,产生自我比拟。这代表的是本能与自我保护在产生愉悦感时的互增、互制,将人们抽离对现实的感知带进想入非非的境遇。

赛·托姆布雷《水仙》,1985年

电影《可爱的骨头》就一举钳制住这两股欲望,并投射到了人物中。暗中用充满控制欲的目光关注美丽的女主角苏西的邻居,代表的就是人们隐藏起来的那份罪恶之欲。

《可爱的骨头》电影剧照

《可爱的骨头》电影剧照

因单纯而被骗、在放学回家路上惨遭奸杀的苏西,灵魂滞留人间,纠缠于已然失去的家庭、爱人以及对恶人的惧恨。她挣扎着返回曾经的生活,是观者的另一重附身,代表了他们想成为观看对象的欲望。

假面中的虚伪与真实

入神虚幻的观者有如附身假面,但走到屏幕前的演绎者则是“假面”更直接的承受者。随着大众逐渐走到快手、抖音、小红书的镜头前,打开滤镜演绎流行,这个问题变得更加紧迫:视频给我们带上的假面会加剧孤独还是治愈孤独?

电影《小丑》剧照,2019年

面具和孤独本源上的联系显而易见——面具可以阻挡情绪外化并不被人看见,隐藏可以避免受到拒绝和攻击,但也会让人失去被接受的资格,这便解释了“面具”散发的凄美与冲突性。想想《歌剧魅影》《铁面人》,甚至迈克尔·杰克逊本人,答案便不言而喻。

《歌剧魅影》剧照

《歌剧魅影》海报

《铁面人》中的莱昂纳多·迪卡普里奥,1998年

尤其在迈克尔·杰克逊1995年单曲《童年》的MV中,他顶着手术面纱,白皙而精致的脸庞露出淡淡的忧伤,他既是这份“毁容”的操纵者也是受害者。

迈克尔·杰克逊《童年》,1995年

他用“假面”掩盖的是童年与种族带来的自卑感。同样,音乐人克劳斯·诺米(Klaus Nomi)乖张而具有外星感的造型,掩盖的是他同性的取向以及早年卑贱的过往。他们后来都成为了绝对的巨星,但精神被抽干的同时身体也被透支为躯壳,终于无可挽回地坠落。

克劳斯·诺米演出造型

不管是在“看”时虚妄的假面,还是“被看”时迎合主流的假面,在一定程度上都是“有用”的,因为它可以帮助人们逃避那些不愿面对的事物,甚至获得对生活虚假的控制感和安全感——这个过程是愉悦的。

但归根结底,这种愉悦感是无法持续的。长此以往,假面带来的惯性会让人逃避面对真实问题,最终陷入更深刻的痛苦。

电影《小丑》剧照,2019年

寻求和解

内心孤独的人,依赖视频以作消遣。但过度沉迷戴上假面,也拒绝了外界的帮助,累积下来终究是更大的苦痛。但不是所有依赖视频的行为都是危险的,判断前路是否为断崖,取决于行为背后的动机。

赛·托姆布雷的摄影作品

艺术就是一个良性的动机——这不是陈词滥调的赞咏,而是拥有心理学依据的理论。美国心理学家里夫(Reeve)在论述人的自我保护机制时就把艺术创作列为了最成熟的方法,因为这是一种“将压抑的冲动或欲望用符合社会认同的建设性方式表达出来并得到本能性满足”的行为。

亨利·达戈(Henry Darger)《Spangled Blengins. Boy King Islands. One is a young Tuskerhorian the other a human headed Dortherean.》,纸上水彩、铅笔、剪切图片,35.6×43.2cm

至少录音机就短暂治愈了安迪·沃霍尔,并让他的影像和版画作品流传于世。爱德华·霍普一生躲在画面中的“镜头”后,少言寡语,但就在他1967年去世之前与布鲁克林美术馆的采访中,面对妻子“他从来不为自己发声”的调侃,终于说出了:“我用我的艺术为自己发声。我试图描绘的从来不是美国景象,而是我自己。”

大卫·沃纳洛维奇《亚瑟·里博德在纽约》,1978-1979年

大卫·沃纳洛维奇《亚瑟·里博德在纽约》,1978-1979年

艺术家大卫·沃纳洛维奇(David Wojnarowicz)在以自身为模特的系列摄影中戴上了著名诗人亚瑟·里博德(Arthur Rimbaud)的面具,阐明这种伪装是他作为同性街头艺术家介入“现实”的唯一途径。但这不是逃避,而是发声,是在借由里博德的面具记录上世纪70年代自己切身感到的城市、社会与政治变迁。

当电影行业被迫沉寂,娱乐综艺扶摇直上,目光聚集之处就皆为真人秀。前几日,红及欧美的日综《双层公寓》前成员木村花的去世,就给以看热闹、谩骂他人为乐的大众敲响了警钟。

人们显然已无法摆脱看视频、发视频的娱乐方式,但视频作为一种工具,是变成伤人伤己的利器还是调节我们与世界裂痕的桥梁,最终仍取决于每位个体所认清与选择的动机。

(更多好文 请加小编微信happy_happy_maomi)

|