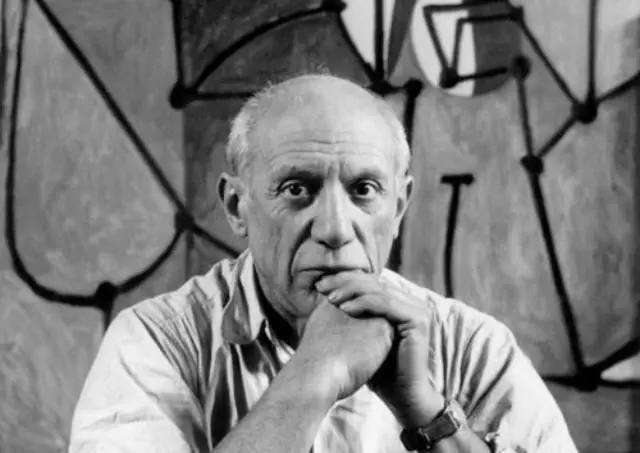

巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso,1881-1973),西班牙画家、雕塑家。现代艺术的创始人,西方现代派绘画的主要代表。他的作品《亚维农少女》开创了立体主义的新局面。

毕加索:

我14岁就能画得像拉斐尔一样好,之后我用一生去学习像小孩子那样画画

在全世界前10名拍卖价最高的画作里,毕加索的作品占据四幅。

作为一个生前便由卢浮宫收藏画作的画家,他的存在无疑为西方美术史抹上浓墨重彩的一笔。

可毕加索这个在很多人眼里绘画不如三岁小朋友的人凭什么那么厉害?

不妨来看看他的画···

要构图没构图,要造型没造型,还没我儿子画的好看,到底凭啥叫大师?难道画的看不懂就可以称为大师了吗?

那你了解过少年时期的毕加索吗?可能答案就在这里。

1、毕加索不如你?

他年轻时候的作品你见过吗

毕加索曾经说过:“我14岁就能画得像拉斐尔一样好,之后我用一生去学习像小孩子那样画画。”

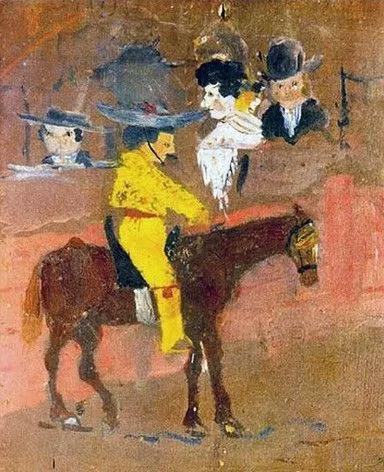

你以为他这样说是自恋?那我们就走进他的小时候,来看看他四岁时候的作品。

从构图到色彩搭配到人物形象,从遮挡关系到动态把握,这是一个四岁连笔都拿不稳的小朋友的作品,想想四岁的我们在做什么,玩泥巴??

这个世界真的是有天才的,毕加索就是!而天才的进步也是飞速的。

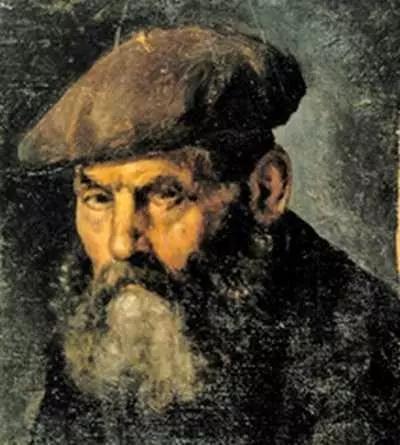

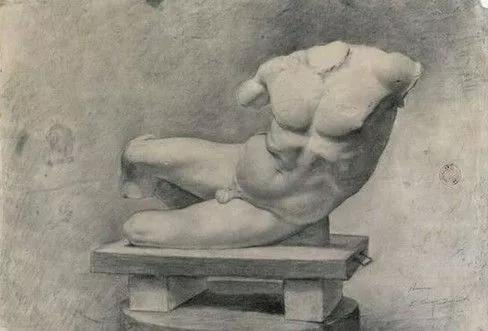

早期素描

毕加索12岁时候的素描石膏像,你觉得这已经很优秀很震惊了?完全不够!他十三岁的作品就完全可以媲美很多写实主义大师了。

毕加索12岁时的作品

毕加索12岁时候画的素描石膏作品

毕加索13岁时的油画作品《老渔夫》

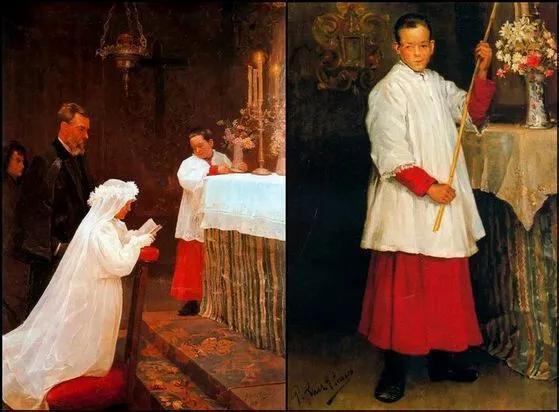

《最初的圣餐》毕加索14岁的作品

毕加索15岁的自画像

《科学与慈悲》

而这幅《科学与慈悲》是毕加索进入艺术学校后,在老师的指点下创作的。

我们可以看到这幅画面展示了医生和修女共同护理病人的场景,整个画面的色调是非常沉重的,透过画面我们可以看到毕加索的思考和他的人道主义精神,这样饱有内涵的画作,谁能相信它出于一个年仅15岁的少年之手。

有没有被深深震撼到,我们以为画画连孩子都比不过的毕加索,竟然年轻时候的作品写实到如此地步。

所以,毕加索说的在小时候画得像大师一样真的不是在夸张。那为什么毕加索之后的作品变成了那个样子?更奇怪的是毕加索名震画坛并不是因为写实,而是在立体主义之后。

可见基本功是大师的必要却不充分条件,我们看大师究竟是怎样炼成的。

2、毕加索“越画越差”?

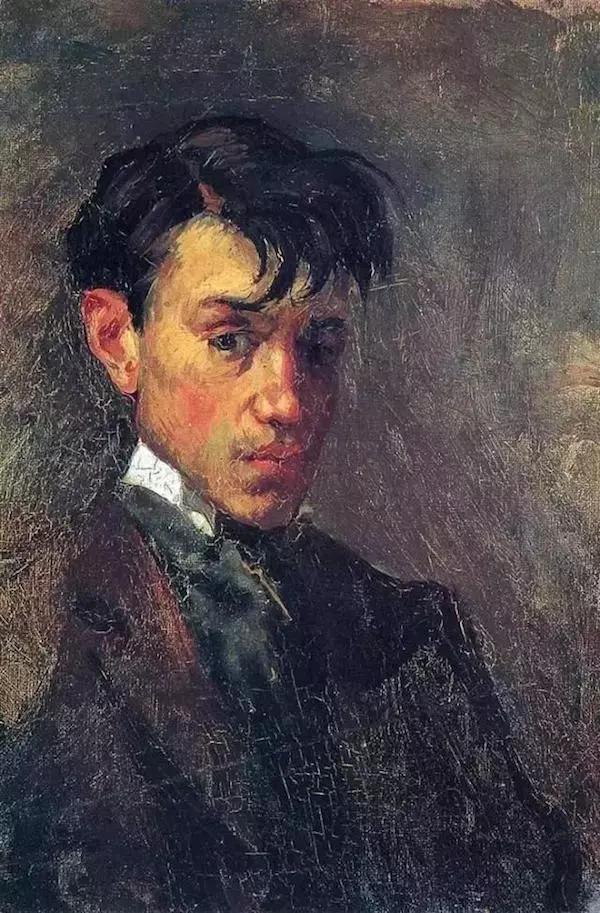

看了早年毕加索的画作我们有理由怀疑他是在“逆生长”状态,毕加索真的是“越画越差”吗?看一下毕老师的自画像发展史吧。

15岁

24岁

56岁

看完是不是一脸的问号?其实正像毕加索自己说的那样“要用一生的时间,去学习像孩子那样画画”。他放弃了自己的舒适圈,背离传统的绘画道路,来到艺术之都巴黎开启属于毕加索独一无二的艺术道路。

在我们被惊艳的青年时候后,毕加索因为被好友自杀影响进入忧郁阴沉的蓝色时期。情人奥利维叶的出现为毕加索的绘画注入一股鲜活的气息,画面弥漫着粉红色的浪漫环宇。再到他最被人所知的立体主义,使毕加索真正的名声大噪起来。可见他一直在创新,在改变,毕加索也因创作方法的多变和作品风格的多样而被誉为“永远年轻的画家”。

1904年,毕加索定居巴黎,住在前卫艺术家聚集的蒙马特区,这个时期,他的生活境遇不佳,曾先后用蓝色和粉红色调,描绘街头贫穷的残疾人、老人、江湖艺人、小丑等,被称为“蓝色时期”(1900-1903年)和“粉色时期”(1903-1906年)。

蓝色时期:毕加索《人生》布面油画 1903年

粉红色时期毕加索作品

其中蓝色与粉红色时期分别对应毕加索作画使用的主色调,1901至1904年,毕加索受到朋友自杀的影响,画作色调以阴郁的蓝与蓝绿为主。

904年,毕加索定居巴黎,邂逅了人生中的第一段爱情,费尔南德·奥利维叶(Fernande Olivier)。这一时期的毕加索,画作多使用鲜明的橘色和粉红色系,被称之为“粉色时期”。

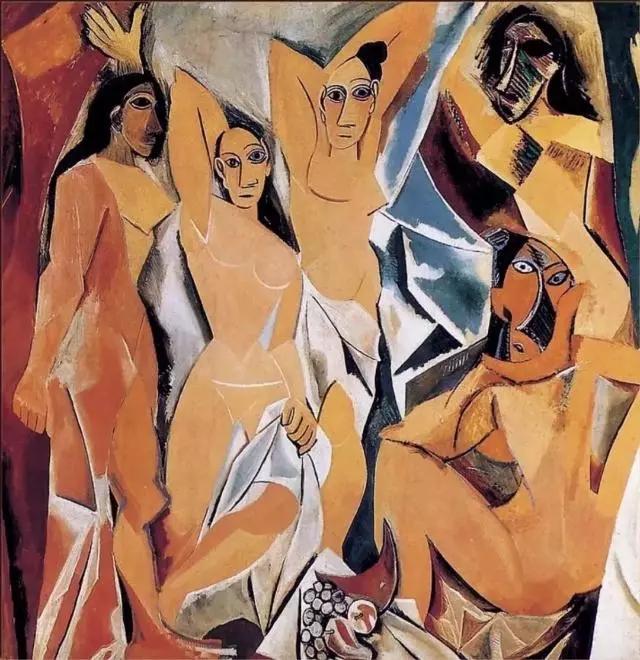

《亚维农少女》 1907年 纽约现代艺术博物馆藏

《亚维农少女》:开启现代主义

《亚维农少女》被视为第一幅“立体主义”作品,它不仅标志毕加索个人艺术历程的重大转折,也引发了“立体主义”的诞生。立体主义也被认为是传统艺术与现代艺术的分水岭。

们可以看到这些女性似乎是被扭曲着表现出来的,但实际上最左边的带有埃及常有的正面的姿态,而中间两个人的脸上我们可以看到西班牙古伊比利亚雕刻的痕迹,右边女性则是受到非洲艺术的影响,每个形象都是毕加索深思熟虑而创作出来的,是他在丰富的知识背景下的创新。谁还敢说这是简简单单的臆造?

此作中,传统绘画中的空间秩序和结构完全消失,毕加索把塞尚对形式和空间的革新又推进了一步,彻底背离了西方艺术自中世纪以来形成的古典的美与和谐的理念,展现了一种新的表现方式。

在题材上,画面描绘的既不是女神,也不是优雅的模特,而是巴塞罗那亚维农街的妓女,通过她们,艺术家体现的是关于性、生命本能、死亡威胁和原始主义的主题。

体主义的创新不仅仅在艺术形式上,而且体现在社会批评上。通过对原始艺术和非洲艺术的借鉴,对民间艺术介绍到精英艺术之中,具有反艺术、反文化和社会等级制度的意义。

此,立体主义后来也被当作是无政府主义、反传统的前卫艺术的先驱。

由于《亚维农少女》在视觉、题材、文化上的创新,它被看作是现代主义艺术的开端。

拼贴画法

1910-1911年是立体主义的第一高峰。在毕加索的《坎威勒尔像》、《弹曼陀铃的少女》、《弹吉他的人》、《伏拉像》等作品中,结构分析技巧已达到纯熟的地步。

《弹曼陀铃的少女》布面油画 1910年

1912年,毕加索和布拉克发明了“拼贴法”,也就是从卡纸或其他媒介上剪下图形,贴在画面上,与画面上的图形共同构成一个主题。这种方法的运用标志着立体主义进入了新时期——综合立体主义。毕加索的《有藤椅的静物》就是最早的拼贴画之一。

1925-1932年是毕加索创作的超现实主义时期,其创作特点是将生与死,梦境与现实统一起来,具有神秘、恐怖、怪诞的气氛。代表作有《哭泣的女人》、《红色扶手椅中的女人》、《雕塑家》等。

《有藤椅的静物》拼贴画 1912年

立体主义的自由表现

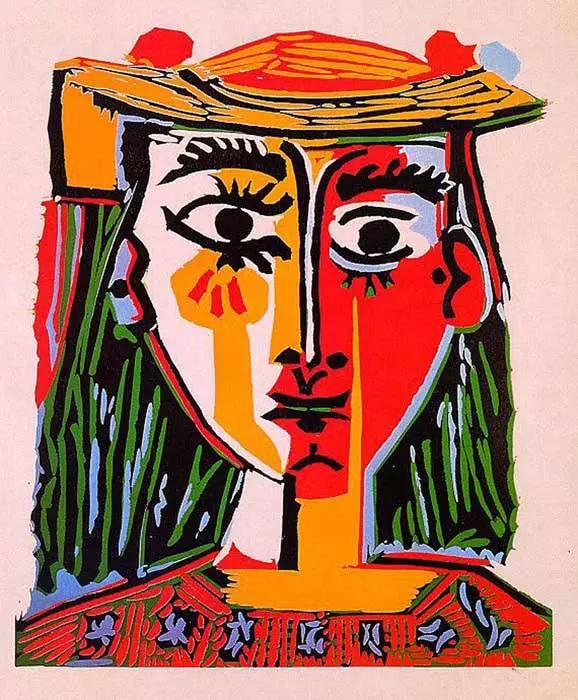

立体时期毕加索作品

《梦》布面油画 1932年

《梦》的女主角是玛丽·泰瑞莎,是毕加索的情人之一。毕加索与泰瑞莎相遇时,她还是为刚走出青春期的女孩,毕加索曾说:“与你相遇才是我生命的开始。”

在画中,毕加索用红色的椅子代表他的爱,将少女围住,泰瑞莎则沉醉于爱情的梦境中。而少女的胸部呈现出半遮半掩的青涩,衣服上的波浪水纹,是画面横向流动的美感。

《梦》是是毕加索中期的重要作品之一。这个时期的他,喜欢用明快、对比强烈的颜色。此作也是毕加索平面方式描绘女人形象和新古典派作风相分离的产物。

现代绘画与古典绘画的差别在于:现代绘画的线条与色彩的组合更为组合,除了欣赏画作内容的线条和色块,要更多地发挥自己的想象空间和思维自由。

以“情人”为主题创作的作品

3、亲眼看到自己画作被收藏进卢浮宫的人

这个就很优秀了,毕加索这个愿意打破自己去进行蜕变的天才也注定不平凡。对于影响力仅局限在艺术圈子里的人,大众未必会对他俯首称臣,而毕加索的艺术能量之大,已经辐射到了建筑、奢侈品,甚至人们的日常生活。

比如20世纪最重要的建筑师之一柯布西耶就深受毕加索的影响,他的萨伏伊别墅就是从毕加索的《格尔尼卡》中得到灵感。

《格尔尼卡》布面油画 305.5×782.3cm 1937年

毕加索的巨幅作品《格尔尼卡》用超现实主义的方式和综合立体主义的形式混合在一起,传达了强烈的政治信息。

格尔尼卡是西班牙北部和法国内局部巴斯科地区的重镇。1937年4月26日,纳粹空军在光天化日之下,向这个城市最繁华的地区投下了炸弹,当地死亡和受伤人数达7000人。

毕加索在6月很快完成了这幅巨作,以作品来表达自己的愤怒。在整幅壁画中,没有出现纳粹德国的飞机和炸弹。毕加索用立体主义画法和黑、白、灰三种颜色真实地表现了格尔尼卡遭受轰炸后支离破碎的惨状。

柯布西耶作品——萨伏伊别墅

而当香奈儿和毕加索碰撞在一起,又会产生什么样新的火花呢?

1924年,在芭蕾舞剧《蓝色列车》上,香奈儿担任全剧服装设计、毕加索负责节目单和幕布的创作,二人的合作也为这个舞台增彩不少,两个人也是至交的好友。

毕加索为芭蕾舞剧创作的巨型布景《沙滩上的女人》

4、辉煌的一生,回归到孩子般创作

毕加索是一位真正的天才。

在这个多变的世纪之始从西班牙来到当时的世界艺术之都巴黎,开始他一生辉煌艺术的发现之旅。而其晚年的艺术创作,则回归到孩子般的创作方式。

15岁和91岁时的自画像

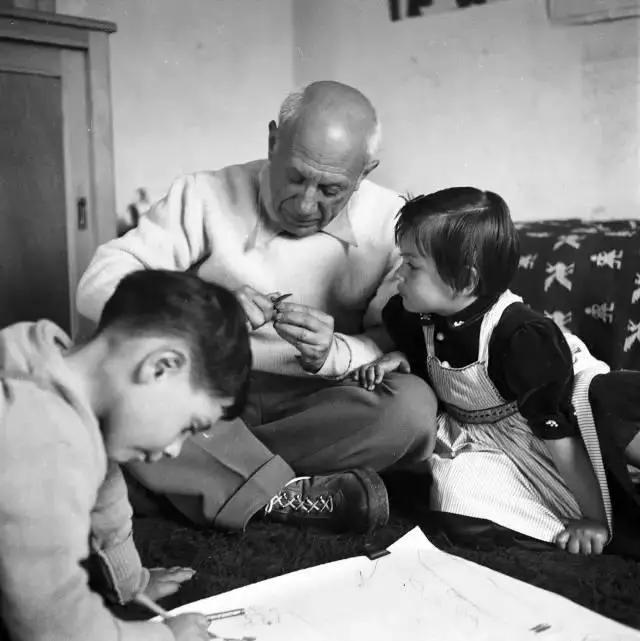

晚年时期的毕加索在创作

晚年毕加索,常常怀着一颗童心进行创作。毕加索曾说:“为了学会如何像孩子一样画画,我却用了一辈子。”

孩子们似乎天生就喜欢毕加索,或许是因为这位伟大艺术家在他生命最后的时光里,依然保持着一颗童心。

带着浴帽镜前拍照的毕加索

cosplay成大力水手派派

在儿子克劳德面前举手投降

跟着儿子,只能做一个牵羊的小跟班

毕加索和自己儿子与女儿画画

20世纪,没有一位艺术家能像毕加索一样,画风多变而人尽皆知。毕加索的盛名,不仅因他成名甚早和《亚维农的少女》、《格尔尼卡》等传世杰作,更因他丰沛的创造力和多姿多彩的生活,他留下了大量多层面的艺术作品。

毕加索完成的作品统计约多达6万到8万件,在绘画、素描之外,也包括雕刻、陶器、版画、舞台服装等造型表现。成为20世纪最伟大的艺术大师之一。

毕加索一直在思索,在改变,虽然在我们看来这些似乎是“逆生长”的。

这就是毕加索自己的独特,从后印象主义、野兽主义和古典主义中去领悟创新,并且并受到非洲黑人雕刻和古代伊比利亚人艺术的影响,他对东方的艺术也具有非常的兴趣,塞尚的几何形构图几何结构美更是给了他新的灵感追求。

“当一个画家看到他所要画的对象的正面时,难道对象就没有侧面和背面么?……我们能不能‘同时地’把它们画出来呢?也就是说能不能用‘二维’的画布画出‘多维’的物体呢?”——毕加索

毕加索是个具有冒险精神的天才,他希望在画作上去表现一个动态的人物,一个具有“双面性”而不单调的个体,他的不断尝试也成就了他不断超越自己、富于变化的艺术风格。他一面开拓着新的艺术样式,一面却又回到旧的样式中去寻找新的可能性,这是毕加索作品难以被大家所理解的原因,也是毕加索可能拥有如此成就的原因。

毕加索曾透露过,“绘画不是一个美学过程,而是......一种魔法,一种获取权力的方式,它凌驾于我们的恐惧与欲望之上。”看懂了毕加索的作品,就能理解毕加索想要表达的“魔法”,并且把它化用到生活中的其他领域。

这也是我们今天要来了解毕加索的意义,给自己点亮一个全新的审美技能,是其一,汲取毕加索艺术中的宝藏,则是其二。

要想彻底了解毕加索,说难也难,难的地方陈丹青也告诉了我们:

大家看了毕加索的作品后还是不太懂。毕加索为什么不好懂,这牵涉到一个知识准备,一个眼界。18 世纪末 19 世纪初的古典主义已经无法满足了,画得像不像、美不美已经不是画家关心的了。画家注意到有很多的事情可以做,用颜料、用笔触、用光线,用温度表达不同的世界,而不是像从前一样模拟现实世界。资产阶级时代开始了,这才会有印象派。这个仍然没有说明塞尚从哪里来,塞尚的理想,是我要回到图桑的时代。图桑是 17 世纪的人,跟塞尚相差 200 多年。

一个人物,一件作品,如果缺乏上下文,缺乏它周围的对照和前后的脉络,难免会产生认知上的迷失。

所以真的要懂毕加索,并不是可以瞬间完成的事情,或许要看一下非洲艺术,塞尚的艺术,看一下新古典主义也就是安格尔的艺术,还有希腊的艺术······

(来源:美术史知识大全等网络整合 编辑:楚寻欢)

曾几何时

我们也曾没有规训

遥接鸿蒙,始见天性

孩童的天真常常令人感动莫名

最后分享下

书画家李奇安先生儿子李鸿印小朋友的作品

李鸿印-两岁半涂鸦

(更多好文 请加小编微信happy_happy_maomi)

|